个人的爱情故事、家庭的淳厚家风与学校的育人精神在这一刻完美融合,共同编织成名为“家风”的画卷。

爱,是无数个平凡日子里的相互凝望,更是义无反顾的并肩前行。愿优良家风的薪火在时光流转中永不熄灭,让每一段相守都愈发醇厚,让每一个家庭都暖意绵长,让人大人的家国情在代代相传中绽放更持久的光芒。

深秋的人大校园,世纪馆内暖意流动。10月26日上午,中国人民大学校友父母及校友金婚、银婚纪念礼启幕。

从延安一路走来,中国人民大学88年的办学历程不仅铸就了鲜明的红色基因,也沉淀下感人至深的红色家风。老校长吴玉章与夫人游丙莲结婚50年,因革命事业分居44载,情谊却历久弥坚;1968届校友蒋含宇与彭淑清是当年为毛泽东主席献花的“红领巾”,如今已成为携手走过54载的“中国第一幸运伉俪”……

今天,人大校友夫妇及父母相携而来,续写着红色家风新的传承篇章。

金石为鉴,鸾笺寄情,共启甜蜜,同品美满。喜糕的甜香弥漫会场,对戒光洁温润,圈住了半世纪相伴,婚书红底烫金,承载着学校对优良家风的传承,将药香陈皮封存,立下下一个“十年之约”。

中国人民大学党委书记张东刚,党委副书记、副校长王易,副校长冯仕政、郑新业,党委副书记青格勒图,副校长王小虎为伉俪代表颁发定制纪念对戒与婚书。海淀区民政局工作人员现场见证。

“中华民族传统家庭美德是支撑中华民族生生不息、薪火相传的重要精神力量。从延安走来,中国人民大学铸就了光荣的革命传统和鲜明的红色基因,形成了优良的学风、校风、家风,红色家风更是学校优良作风的重要组成部分。”张东刚在致辞中表示,校史中美好的家风故事,是我们传承优良家风、践行立德树人的生动教材。要以好家风筑根基、以好校风增本领、以好作风成事业,在家庭中学习和传承中华民族传统美德,自觉把人生理想、家庭幸福融入强国建设、民族复兴的伟业之中,以家风立德、以校风立本、以作风立业,共同为中国式现代化伟大事业挺膺担当。

(海淀区民政局副局长刘玥及3对伉俪代表同启喜糕。)

(伉俪代表封存陈皮)

这不仅仅是一场仪式,更是一次对跨越半个世纪的爱情、坚守与家风的深情凝望。在这些交织着岁月痕迹的笑容背后,藏着怎样的故事?那些穿越风雨的相守秘诀究竟是什么?

答案,或许就藏在一箱不舍得吃的香蕉,一封泛黄的书信,一句朴素的叮嘱,又或者是一个个记忆中的背影里。

西直门桥头的八年凝望

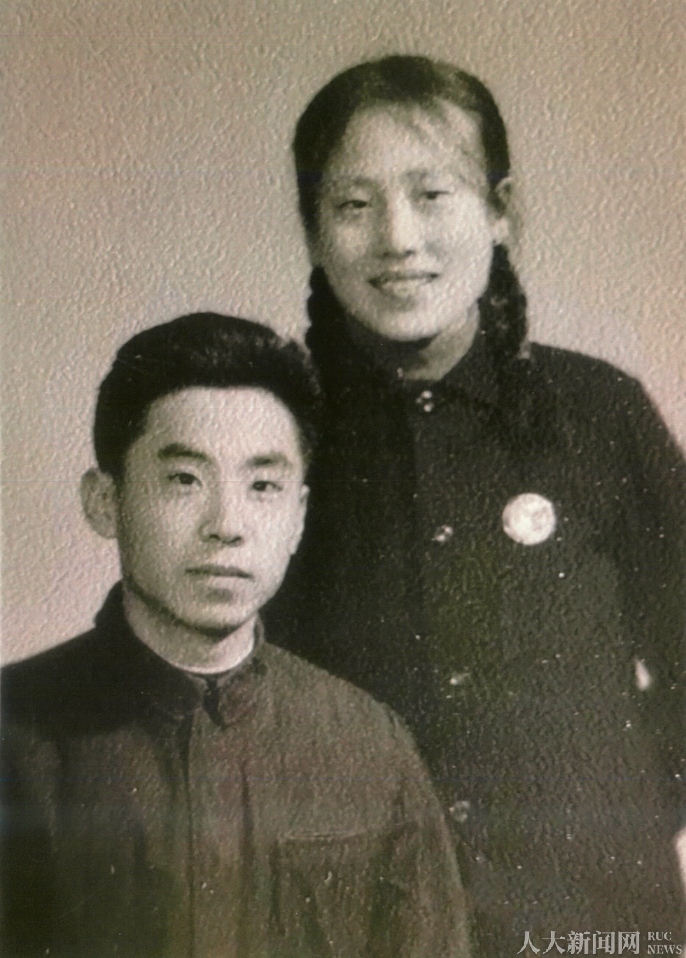

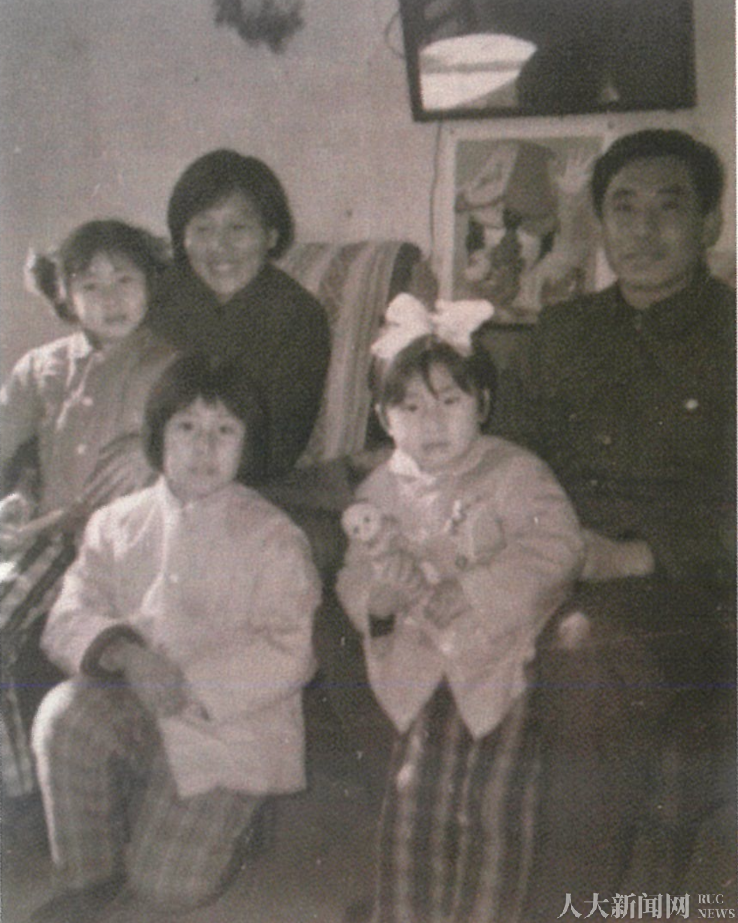

金婚伉俪代表李荣时与妻子叶东安1964年在人大校园相识、相恋,毕业后登记结婚,次日便响应号召共赴边疆建设。爱情在时代浪潮中淬炼,也在离别坚守中沉淀。

当已是三个孩子父亲的李荣时,以33岁“高龄”毅然考回母校读研时,支持他的是妻子在后方独自扛起家庭的重担。8年两地分居,是婚姻家庭的艰难时期。每到节假日,李荣时会站在西直门桥头,望着开往通辽的火车,思念着远方的妻子与孩子。这个望眼欲穿的背影,成为他们8年分居岁月中最深刻的定格。

1983年李荣时到昆明开会,领到一箱香蕉,尽管他从没吃过,但也一根未动,探家时整箱背回草原。8年的分居,爱情之花在艰难的岁月中绽放,即便相隔千里,你始终是我奔赴的方向。

走过清苦,迎来久违的团圆。后来,李荣时和叶东安都留在北京工作。在他们的培养下,孩子们也纷纷步入大学,在各行各业发光发热。这场距离与时代的考验,最终的奖赏是事业有成与家庭圆满。

最朴素的背影,最真切的叮咛

家是什么?或许就是无论走多远,回头都能看见的那个温暖背影。“不要犯经济错误,要努力成为对国家对社会有用的人。”校友常鹏在代表两代同堂伉俪发言时,重温了父母这句朴素的叮嘱。1991年从农村踏入人大的他,将“勤俭踏实”的家风与“实事求是”的校风融汇成人生信条。

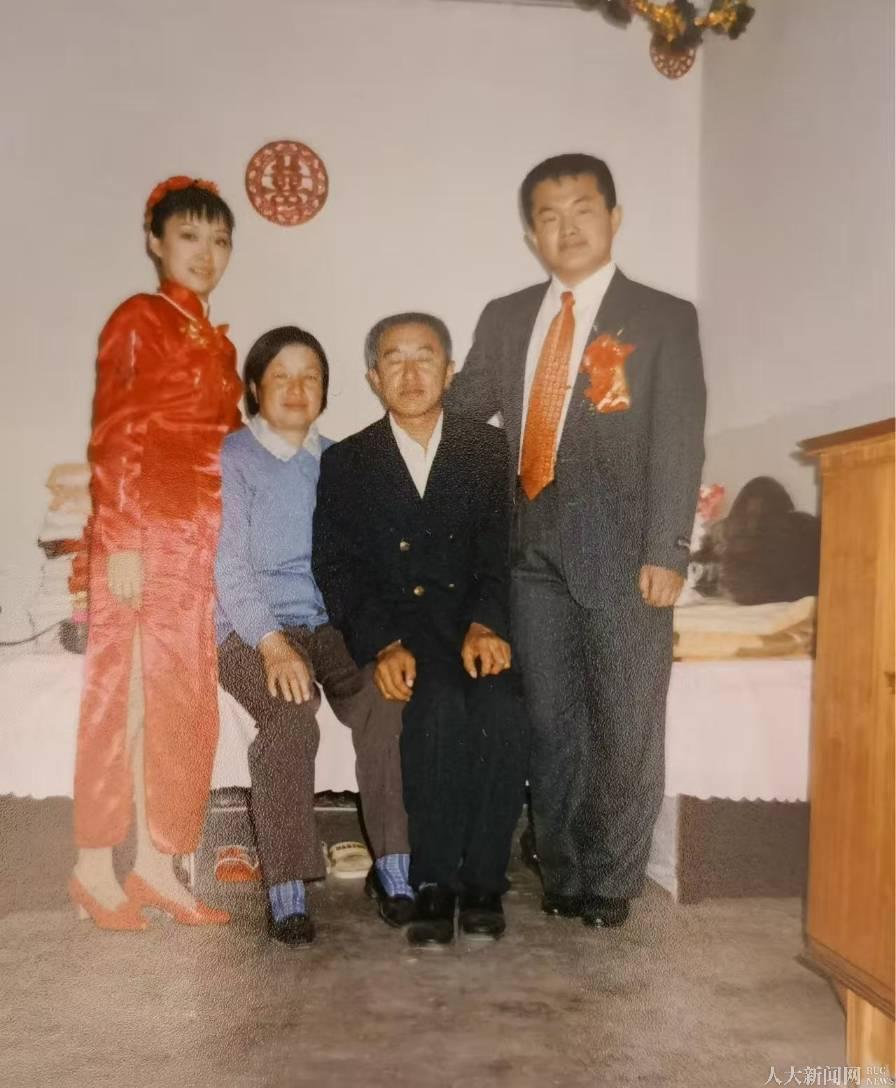

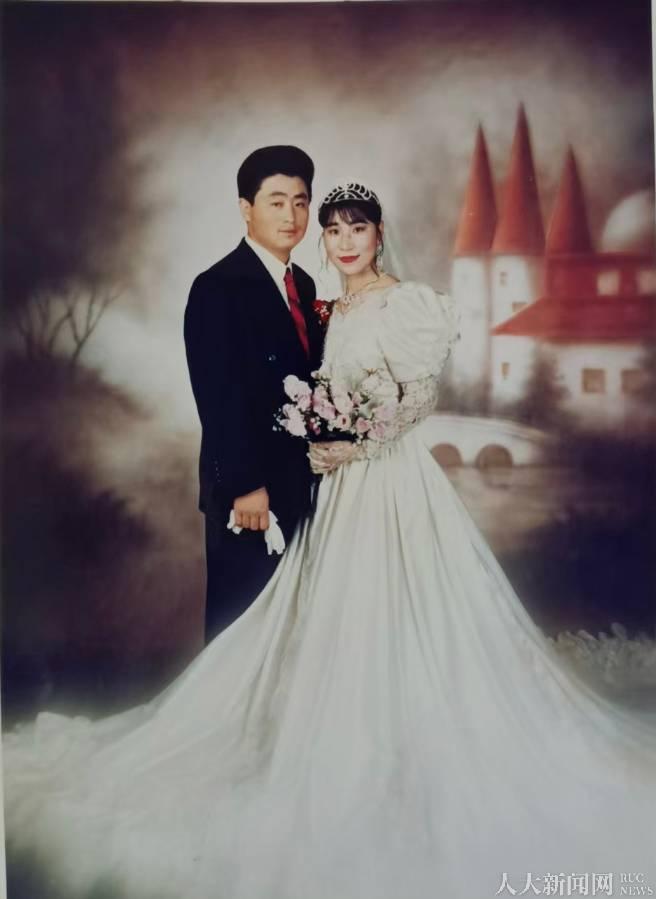

在现场,1998级财政金融学院本科校友郭倩和2001级商学院本科校友郭靖的父亲郭荣贤作为银婚伉俪代表分享了他在事业、家庭与人大情缘中的感悟,诠释了携手闯岁月的坚定。

而在祖国西部的阿勒泰,2012级硕士生玛丽娜·马哈布力作为校友代表,分享了父母的爱情故事。她的哈萨克族父亲继承牧人坚韧,走遍阿勒泰服务“三农”;蒙古族母亲守护文脉,将简陋档案室建成现代化档案馆。家中永远有象征“外婆家训”的书桌,也永远回荡着“脚踏实地”的叮嘱。如今,她和弟弟从阿勒泰走到北京求学——那张书桌,托举的不仅是求知梦,更是一个家庭深沉的爱与期盼。

“祝愿年轻学子终能找到自己的人生伴侣。”1951级贸易系校友、著名抗日爱国将领龙云之子龙绳德老先生及夫人,1963级国际政治系校友蒋含宇老先生及夫人共同深情寄语,为年轻学子送上关于爱情与人生的真挚祝福。2003级信息学院本科校友王浩宇的女儿王羽千也以稚嫩童音祝福长辈们身体健康、生活幸福。

这些美好的祝福,在1979级校友钱小芊与刘小平夫妇身上得到了鲜活的注脚——作为“同窗佳偶”代表,他们现场分享了青春校园的情谊如何化为长久岁月中的彼此陪伴。“人大就是月老的红线,我们对人大和时代都常怀感恩之心、感恩之情。”他回顾了入学以来46年、毕业42年、结婚40年的经历,这些数字背后的动人故事,深刻诠释了从青丝到白首的感情真谛。

堤坝上的背影叫担当

另一个背影,在抗洪大堤上,母亲带着年少的孩子刘佳承,辗转两天来到抗洪一线。当她终于见到丈夫时,只看到一个被烈日晒得黝黑、满身泥泞的背影,正头也不回地奔向救援现场。

如今的刘佳承已经是人大财政金融学院的助理教授,他的父亲刘河与母亲白俊红相识于一次帮助走失小女孩的善举,共同的善意让他们从相识走向相知、相守。此后,一个深耕教坛、一个奋战军旅,相隔千里,鸿雁传书成了联结的纽带。信里不仅有牵挂,更有对子女教育的共识。她将“毋以善小而不为”刻进孩子的心里,用逐字逐句批改的作文集履行“教书育人”的天职;而身为军人的父亲,则在信里教导儿子“要做一个男子汉,要坚强”。家风的传承,无需响亮的口号,就藏在这些日常的言传身教里。

1998年,白俊红带着孩子去探望在抗洪一线的刘河。汽车、火车,再到小船,舟车劳顿两天终于抵达,看到丈夫时,他早已被烈日晒得黝黑,却依旧匆匆投入救援。那一刻,堤坝上的背影叫担当。

当刘佳承最终也选择登上讲台时,这个家庭完成了“向善向上”最动人的闭环。他们的爱情,是军旅勋章与育人荣光的相互映照;而爱情的结晶,正把“向善向上”的价值传递下去——爱,是彼此的牵挂,更是精神的传扬。

非遗展区的牙雕作品刻画着温馨场景,景泰蓝传承人指尖的铜丝正蜿蜒成精美图案,淡淡的陈皮中药香气息在空气中萦绕,同仁堂把“重视健康”的心意融进日常,传统美学与家庭温情在绢花中交融,幸福的点滴藏入泥人眉眼间,宋锦将文化与亲情织入一针一线。

个人的爱情故事、家庭的淳厚家风与学校的育人精神在这一刻完美融合,共同编织成名为“家风”的画卷。

爱,是无数个平凡日子里的相互凝望,更是义无反顾的并肩前行。愿优良家风的薪火在时光流转中永不熄灭,让每一段相守都愈发醇厚,让每一个家庭都暖意绵长,让人大人的家国情在代代相传中绽放更持久的光芒。