一枚纪念章承载着岁月的荣光,也寄托着国家和人民的崇高敬意。近日,中国人民大学的11位老同志荣获“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章,学校看望慰问了这些老同志们,为他们颁发纪念章,并向他们致以崇高敬意和诚挚问候。他们有的在枪林弹雨中奔赴前线,有的在敌后根据地从事地下工作,有的守护抗战物资,支援前线,有的为战地宣传和医疗保障默默奉献……

不同的岗位,同样的信仰,他们用忠诚与担当铸就时代的丰碑。让我们走近他们聆听跨越八十年的革命记忆。

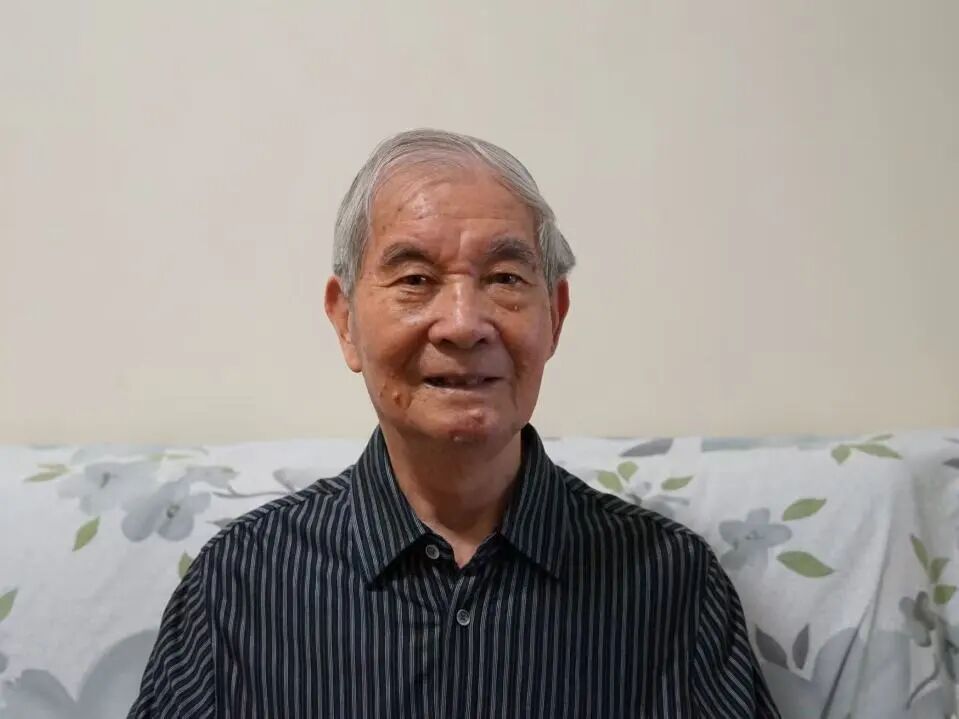

龚志发出生于1927年7月,浙江宁波人。1942年,15岁的他在上海工厂学徒期间,在地下党带领下加入新四军,踏上了革命道路;同年加入中国共产党,先后参加了抗日战争和解放战争。

抗日战争中,他与战友们艰苦奋战,共同取得了车桥战役的胜利;解放战争时期,他投身于苏浙皖地带与国民党反动派的斗争中,与战友们深入敌后,在复杂的地理环境中开展游击作战。解放战争胜利后,龚志发到山东淄博501铝厂工作。

1954年9月,龚志发考入中国人民大学工业经济系。1959年毕业后留校,曾任中国人民大学机械厂副厂长、信息系计算站主任等职务,1985年光荣离休。2025年6月因病逝世。

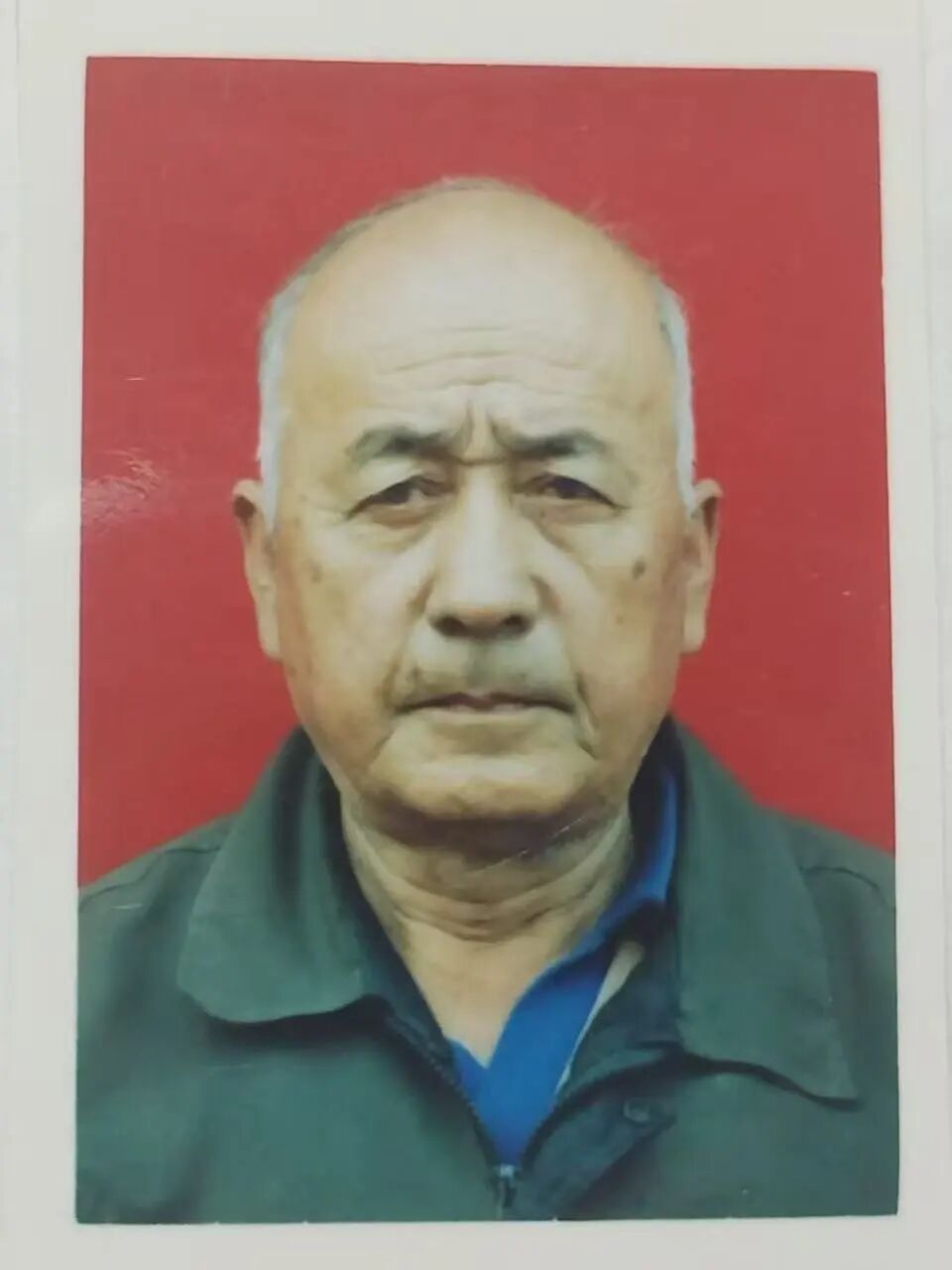

金展晖,1925年9月出生于江苏无锡,1942年在苏皖边区淮南银行参加革命工作,1944年1月加入中国共产党。

1942年5月至1946年5月,金展晖先后在苏皖边区淮南行署、淮南银行盱嘉贸易局和淮南城工部担任会计、会计股股长。1945年1月至7月,在苏皖边区第三期党校学习。1946年5月至1949年5月,她先后在南京、上海等地从事地下工作,负责会计、机要、交通等工作。

1950年2月开始,金展晖先后在中国人民大学财政系、经济系,北京市委党校,中国人民大学工业经济系担任教师,1982年光荣离休。

黎恒,1926年10月出生。19岁时,他在华北联合大学参加工作。张家口解放后,他随校迁至张家口工作。

1948年前后,为支援平津战役,黎恒随校撤回晋察冀边区,主要负责粮食调拨等后勤保障。1949年北平解放后,他随军管会进城,曾在中国人民艺术剧院前身文工团负责后勤工作,随后参与中国人民大学西郊校区(现中关村校区)建校筹备,承担设备采购、线路搭建等基建工作。

此后,黎恒在中国人民大学修建处、总务处任职,参与西郊校区和老校区多栋楼宇的修建与后勤保障,后任城内行政科科长,主管书报资料中心及老校区工作等,1985年光荣离休。2025年5月因病逝世。

(龚维丽(右)、冯景源(左)夫妇)

龚维丽1932年3月出生于安徽合肥,童年经历抗日战争,曾随家人逃亡至乡下。1939年新四军第四支队进驻其家乡后,她全家成为抗日积极分子,参与青年抗日救国会、妇女抗日救国会等活动。1945年,13岁的龚维丽加入新四军,在淮南银行担任点票员,参与对日伪的经济斗争。

抗战胜利后,龚维丽先后就读于淮南公学、华中建设大学附中,1951年考入中国人民大学财政信用借贷系学习,毕业后留校任教,专注于长期借贷、工程造价和房地产经济等学术领域的研究与教学。

退休后,她仍致力于记录抗战历史。2025年建军节期间,93岁的她接受《烽火记忆》节目专访,回顾抗战经历,她说:“当时心中一个信念十分坚定,只有入党才能更快地进步,才能像其他共产党员一样处处做模范。”

冯景源,1931年3月出生,河北景县人。1945年,14岁的他参加革命,次年加入中国共产党。曾做过民兵指导员、小学教员、土改小区书记,后就读中国人民大学哲学系哲学研究班。

冯景源长期从事马克思主义经典著作研究,先后担任中国科技大学马列教研室哲学组组长、中国人民大学马列研究所教研室主任,后任中国人民大学马克思主义学院教授,主要著作有《马克思主义异化理论研究》《新视野——〈资本论〉哲学新探》《唯物史观的形成和发展史纲要》《人类境遇与历史时空:马克思〈人类学笔记〉、〈历史学笔记〉研究》《马克思主义理论整体发展史论纲》。1996年8月,光荣离休。

陈曙出生于1927年7月。1945年3月,他参加八路军,在山东省鲁中军区太宁县专区三科担任宣传员、会计。1946年,进入鲁中军区鲁中公学学习。而后至1949年12月,陈曙先后任鲁中军区一军分区政治部、老二团缮写员、书记,鲁中南纵队、35军前线报社缮写员、记者。

1949年12月起,陈曙先后在华东海军联校及其分校、海军通讯学校任职。1960年3月调任海军政治部,后又在解放军总政文化部、中央芭蕾舞团、海军政治部组织部等多处任职。1980年,陈曙转业到中国人民大学工作。1988年7月光荣离休。

杨冰,原名吴玉环,1928年出生于山东省单县农村。受父母热心革命的影响,16岁的她参加了冀鲁豫根据地三分区分会训练班,成为一名革命军人。1945年加入中国共产党。

1944年8月,杨冰成为冀鲁豫根据地三分区分会工作队队员。随后4年,她相继调任冀鲁豫根据地单县妇联,在冀鲁豫根据地三分区保干校学习,担任冀鲁豫根据地三分区党委整党和土改工作团队员、卫生处保卫干事。1949年1月,成为华北军区独立二旅卫生处保卫干事。

1950年,杨冰来到中国人民大学中学速成班学习,之后留校工作,曾任保卫干事、档案管理员等。1959年,任中国人民大学出版社党总支秘书,1984年光荣离休。

翁童,1933年生于山西省灵丘县东河南镇。在父母积极投身革命的影响下,她少时即参与抗日工作,曾担任游击队交通员,1944年加入中国共产党。

抗战胜利后,翁童先后就读于宣化女中和大同师范学校,后进入中共大同市委组织部工作。1956年,她考入中国人民大学历史档案系,毕业后,先后在北京市档案局、北京师范大学、中国人民大学历史档案系工作。1980年获评“北京市优秀学生工作者”,1989年光荣离休。

刘素萍,1926年11月出生于黑龙江省哈尔滨市。1945年,19岁的她参加八路军,在河北省兴隆县王家庄以小学教师身份为掩护,担任游击队联络员,8月正式编入冀东军区第十四军分区战地宣传队任第四分队队长。

抗日战争胜利后,刘素萍在中国人民解放军第67军201师政治部任宣传干事。1950年朝鲜战争爆发后,刘素萍赴朝作战,先后任中国人民志愿军67军201师政治部宣传干事、67军政治部军报《前进报》编辑和战地记者。她在部队荣立大、小军功10余次,获朝鲜民主主义人民共和国军功章3枚。1952年,当选为志愿军归国代表团代表。

1954年,刘素萍考入中国人民大学法律系,毕业后留校任教,历任法律系民法教研室副主任、主任。曾任中华人民共和国民政部婚姻家庭专家委员会委员、中国法学会婚姻家庭法学研究会名誉会长、北京市妇联法律顾问处副主任等职,主编《继承法》,参与编写《中国婚姻家庭法》,编写全国高等学校法学教材等20余部。

李春,黑龙江省北安人,1923年12月出生。1944年9月参加革命,1945年2月加入东北人民自卫军吉长部队,投身抗日战争。

1946年至1948年,李春进入华北联合大学政治系学习。毕业后留校工作,任校工会副主席,并于1950年加入中国共产党。1978年,李春到中国人民大学人口研究所从事人口学翻译工作,1983年光荣离休。

徐庆平,1946年9月出生于北京,中国人民大学艺术学院教授、徐悲鸿艺术研究院院长,徐悲鸿纪念馆馆长;中国人民大学侨联顾问、华侨华人研究院名誉院长;第九、十、十一届政协全国委员会委员。他长期积极参与学校侨联工作,支持侨联开展民间外交,邀请来访的国外高校美术专业教师到徐悲鸿纪念馆参观。

徐庆平是徐悲鸿先生之子。抗日战争期间,徐悲鸿先生创作了大量作品,通过义卖筹集抗战经费。作为徐悲鸿先生的遗属,徐庆平获颁“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。

八十年时光荏苒,那段烽火岁月却从未褪色。他们把抗战岁月的热血,化为在讲台、在岗位、在生活中的坚守与奉献,他们见证了民族的苦难与抗争,也见证了中国共产党创办高等教育的历程。

纪念章不仅是对个人功勋的嘉奖,更是对伟大抗战精神的铭记与传承,只要我们记得他们,英雄就永远不会远去,人大人的精神就永远薪火相传。

来源:人大新闻网